Franco Fontana: Full Color (da Sguardi 93)

Partiamo dal titolo della mostra, Full color, per parlare della predilezione per il colore, uno dei tratti distintivi del tuo linguaggio visivo rispetto alle scelte di molti colleghi. Accostamenti cromatici, campiture, fasce, stratificazioni di piani. Citi Paul Klee, nell’introduzione al catalogo, secondo cui il colore è il luogo dove l’universo e la mente si incontrano. Insomma, cos’è per te il colore?

Il colore per me rappresenta la vita, il pensiero, il cuore, la gioia. Non è un fatto arbitrario, il bianco e nero è arbitrario come fatto creativo. Noi siamo abituati a vedere a colori. Il bianco nero parte già avvantaggiato, interpreta. La mia prima testimonianza è stata a colori. Quarant’anni di colore. Ma quarant’anni fa c’era il rigoroso bianco e nero. Io ho scelto la fotografia a colori, e il colore va interpretato. Il bianco e nero parte già interpretato. Il colore, dato che lo si vede, va reinterpretato. È molto più difficile fare il colore che il bianco e nero. Non si cerca mai la realtà per quella che è, ma si cerca di reinventarla in un modo più ideale. I colori esistono, io li interpreto.

Continuiamo con le citazioni, riprendendo un paio di frasi tue diventate emblematiche del tuo modo vedere la fotografia: «rendere visibile l’invisibile», «trovi solo quello che conosci e capisci solo quello che sai». La fotografia è una forma di conoscenza, di sé e di ciò che ci circonda?

La fotografia è un atto di conoscenza, è possedere quello che senti. Usi l’esterno, usi il mondo, per significare quello che sei, che rappresenti. Infatti, quello che si fotografa non è quello che vediamo, ma quello che siamo. Al mondo si scopre solo quello che ci portiamo dentro. Quando vado a fare una foto, vado a prendere, vado a specificare quella che è la mia testimonianza. Vado a trovare, non a cercare, so già cosa cerco. Il racconto di ciascuno è soggettivo. Otto Steiner diceva che la creazione fotografica, nel suo aspetto più libero, rinuncia a ogni riproduzione della realtà.

Non documentare, ma interpretare.

Interpretare, esprimere perché la creatività non illustra, non imita, va alla ricerca della propria verità ideale, ognuno ha la sua. Significare la forma, non informare. La forma è la chiave dell’esistenza, perché è attraverso la forma che si significa la vita. Fotografare quello che non si vede per dare significato a quel che si vede.

La forma fa emergere il senso. Astrazione fotografica come estrazione di forme dalla realtà.

Tu hai una forma e devi interpretare questa forma, esprimere un significato. Conosci l’essenza delle cose, non puoi mica pensare che un albero sia solo un albero, una nuvola solo una nuvola, una montagna solo una montagna. Vuol dire che vedi così in maniera epidermica, vuol dire che la conoscenza si limita alla superficie senza conoscenza, senza capire nella loro esistenza cosa sono le cose. Limitando il contenuto, la loro umanità e la loro identità. Così il paesaggio diventa un archetipo di ciò che significa. Non è una cartolina che vaga nel buio e nel vuoto infinito. Il paesaggio è l’autoritratto che si fa attraverso di me. Per parlare dell’albero bisogna diventare l’albero.

© Franco Fontana - New York, 1986

Claudio Palmisano: Dopo lo scatto, etica e tecniche della post-produzione (da Sguardi 84)

Dopo lo scatto, "istante decisivo", l'altro momento chiave è lo sviluppo, l’interpretazione del negativo. Prima (in era analogica), come oggi (in era digitale). Il RAW è un negativo fatto di bit, come ha cambiato il lavoro fotografico l’introduzione di questo formato?

Credo che il RAW - un file completo, con una grande latitudine di posa e bilanciabile a posteriori - abbia finalmente riportato l’artigianalità nella fotografia. So che sembra un paradosso, ma credo di avere delle buone ragioni per pensarla così. I primi file digitali erano molto caratterizzati, assomigliavano a chi aveva scritto il software della macchina, a chi aveva progettato il sensore. Tuttavia anche in era analogica si sceglieva una marca di diapositiva piuttosto che un altra per i risultati che forniva. Il rosso della Kodak o il verde della Fuji, ad esempio. Con il digitale il rosso può avere la resa che si preferisce, dato ognuno può scegliere l’approccio con la gestione del colore a lui più congeniale. Matematico, creativo, percettivo, reazionario o sperimentatore, ma puoi fare quello che vuoi. Questa vasta gamma di possibilità spaventa molto chi non ha esperienza di gestione del colore o chi semplicemente non ha voluto sviluppare un pensiero in merito. […]

Il lavoro del vostro laboratorio è caratterizzato, cito testualmente, «dalla capacità interpretativa fondata su un’attenta etica dell’immagine e del fotogiornalismo». Qual è per te il confine etico, il limite dell’intervento nella post-produzione? Qual è la frontiera tra interpretazione rispettosa del dato reale e la mistificazione, manipolazione della realtà? Oggi, le possibilità di intervento rese accessibili dalle cosiddette “camere oscure digitali”, tra hardware e software sempre più sofisticati, sono estese, facili. E molti dubbi derivano proprio da questo. Le stesse parole fotoritocco, post-produzione fanno a volte paura, scatenano posizioni integraliste, accuse di pratiche ossessive, non legittime. Alcuni dicono che il limite può essere quello che si faceva in camera oscura, altri argomentano che lo stesso bianco e nero è già una manipolazione cromatica, una reinterpretazione della realtà che è a colori. Come orientarsi?

Ci sono due risposte a questa domanda. La prima, la più facile, è tecnica. A mio parere, si tratta di manipolazione quando non si rispettano i contesti dei vari aspetti di una foto. […] L’altra risposta, se vogliamo, è più banale. Il limite etico lo si sorpassa quando si rompe il legame di fiducia tra le parti. Tra chi fotografa - forse addirittura tra chi è fotografato - e chi fruisce della foto, si instaurano tanti “patti fiduciari” fondati sul rapporto di corrispondenza tra referente e rappresentazione. Nel caso in cui anche una sola delle parti venga meno all’obbligo di lealtà con la precedente o la successiva, l’equilibrio si infrange e si apre la porta a molteplici possibilità di mistificazione. Un fotografo può mettere in posa il proprio soggetto, costruire una scena, inventare un contesto e perfino disseppellire cadaveri. Un post-produttore può eliminare porzioni dell’immagine originale, clonare pixel, allungare o accorciare oggetti, cambiare il colore di una bandiera. Un photoeditor può costruire o alterare una storia, selezionando alcune foto e non altre, manipolando con omissioni o scegliendo foto fuorvianti. Un editore può censurare, nascondere o semplicemente scegliere le immagini in funzione di criteri utilitaristici e non di onestà intellettuale. In questa “filiera” chiunque ha la sua specifica responsabilità e le sue eventuali colpe, volontarie o involontarie. Ho imparato dai grandi fotografi, ma anche dai grandi photoeditor, che il trucco, la soluzione, è la curiosità e la voglia di studiare. Le foto più belle, le più emozionanti, non le ho lavorate in studio, nella mia stanza col monitor supercalibrato e la connessione 100 megabit, ma col portatile al mare, in cima a un monte o meglio ancora, direttamente insieme al fotografo, nei luoghi dove le foto erano state scattate.

© Yuri Kozyrev, Noor. Raw + Digital imaging by 10b Photography

Massimo Vitali: Visioni di insieme, chiare, senza ombre (da Sguardi 98)

Quanta importanza dai alla forma nella tua poetica?

Non do assolutamente importanza al modo in cui compongo le immagini e a quello che succede ai bordi della fotografia, alla composizione, la luce. Tutti mi chiedono quando scatto le mie foto. Io le faccio all’una e mezzo di pomeriggio, perché non ci sono le ombre. Tutto il contrario di quello che farebbe un fotografo di "belle fotografie". Questo per quelli che sono più attenti all’atto pittorialista della fotografia è una bestemmia. Dall’altra parte credo sarebbe ora di liberarci dalla schiavitù del pittorialismo, che ha avuto inizio quando la fotografia voleva guadagnarsi i galloni rispetto alla pittura ottocentesca e l’unico modo che aveva per farlo era quello di riprodurre come poteva gli stilemi di un certo stile pittorico, creando un connubio infernale che ha messo insieme la pessima pittura con la cosiddetta “bella fotografia”.

Da tutto questo scaturisce anche un modo di utilizzare il colore all’interno delle tue fotografie. Cos’è per te il colore e come lo utilizzi?

Ormai il colore si può utilizzare come si vuole. Io ho cominciato con la foto tradizionale, con la pellicola, ho acquisito tecnica, so cosa voglio e so anche che cosa voglio fare oggi che solo parzialmente la uso. Mi risulta molto difficile capire tanti giovani che hanno cominciato a fotografare con le macchine digitali. Noi “pellicolai” abbiamo di base un rapporto con il colore che è stato stabilito dagli ingegneri del signor Eastman a Rochester che crearono con la pellicola Kodak un filtro tra la natura e la fotografia. Oggi quelli che usano le macchine digitali hanno questo filtro creato alla Canon per chi usa la Canon, alla Nikon per chi usa la Nikon, però bisogna stare attenti che, come lo sapevo io con la pellicola, anche loro devono sapere che le foto che fanno non sono la realtà, sono un’interpretazione della realtà fornita da Canon, da Nikon o da Sony. Oggi però c’è la possibilità di acquisizione in raw, la fotografia è vera, l’immagine è grigiastra, e dà la possibilità di mettere i colori, di stabilire un rapporto. Nel cinema questo era già avvenuto ma per la prima volta nella storia della fotografia digitale la gente si confronta veramente con il problema del colore. Bisogna cominciare a ragionare sul colore e a fare delle scelte e solo oggi si sta cominciando a farlo. Questo è il futuro della fotografia. […]

Si può dire che si tratta di una fotografia che in qualche modo rimane legata al mondo del reportage, o comunque di testimonianza?

Certamente, ma si tratta di una testimonianza diversa perché prende spunto da una fotografia oggettiva, da coloro che dall’inizio della storia della fotografia fino ad ora, obbligati da macchine fotografiche voluminose, erano costretti a distillare un po’ i loro soggetti, non potendo fotografare qualsiasi cosa. La foto era pensata, studiata, un po’ distante per non avere problemi di messa a fuoco. Una fotografia più neutra, un po’ come quella delle cartoline, non a caso alcuni dicono che io faccio delle cartoline sovraesposte. È vero, faccio delle cartoline, ma non sono sovraesposte, le stampo chiare. L’esposizione dei miei negativi è sempre corretta, poi decido di stamparle chiare.

Sarakiniko, 2011 © Massimo Vitali

Marco Delogu: Una bellezza asciutta

(da Sguardi 10)

Qual è la tua idea di fotografia?

Un’idea di bellezza estetica e documentativa molto asciutta. Una fotografia che colpisca immediatamente, nella sua semplicità. Gli estetismi, gli effetti ricercati, mi danno fastidio. Io faccio ritratti, soprattutto. E faccio una ricerca su gruppi di persone che hanno forti esperienze o un linguaggio in comune: dai contadini ai carcerati, dai fantini del Palio ai cardinali.

Da dove viene quest’attrazione verso i gruppi?

Dalla vita e basta. Mi interessa il rapporto tra l’appartenenza al gruppo e l’individuo che ne è testimone. Il carcere mi ha attratto perché molti della mia generazione l’hanno sfiorato e toccato più di una volta. I cardinali perché, poco prima che morisse, ho conosciuto uno zio che lo era. I cavalli perché è una passione innata, mio padre aveva dei cavalli e quando sono in mezzo a loro sto bene. Gli etruschi perché vado spesso nella zona dove vivevano. Gli scrittori, anche se non penso costituiscano un gruppo, perché è una mia piccola passione. Adesso sto finendo un lavoro su Rebibbia femminile e penso di aver fatto foto con più libertà.

Vuoi attivare uno sguardo più libero?

Sicuramente, penso che sia il prossimo passaggio. In futuro, vorrei fare un progetto senza avere troppi limiti. Ho fatto da poco un piccolo catalogo sulla statua del Satiro danzante, a colori (io in genere lavoro in bianco e nero, ma non ne faccio un credo rigido). Una cosa che mi piace tantissimo della statua del Satiro è che come la fotografi sembra una cosa diversa e quella è per me proprio un’idea di bellezza. Penso che più prendi confidenza col lavoro e più ti dai delle libertà. Penso anche che, a volte, sia inutile dare un significato forte alla base. Una volta ho atto una foto a dei girasoli che erano un po’ in controluce e secchi; non ha nessun significato ma quando la riguardo mi piace ancora; per me è un piacere estetico, come mangiarsi un barattolo di nutella.

© Marco Delogu

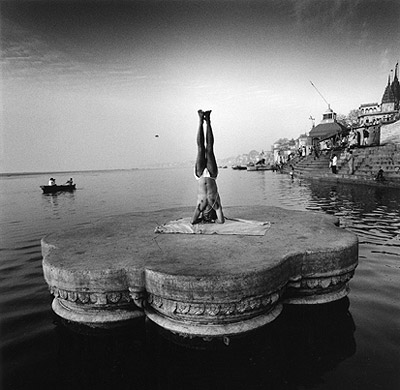

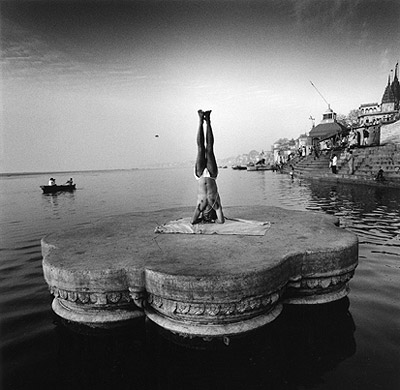

Giorgia Fiorio: Figura umana (da Sguardi 42)

Cosa attrae, il tuo sguardo, su queste "comunità di uomini"? Qual è la coerenza stilistica e contenutistica della tua mostra? Quale testimonianza e visione dell’umanità esprime?

Dal 1990 al 2000 lavorai sulle "comunità chiuse maschili nella società occidentale": questo primo progetto, intitolato Uomini, raccoglie in uno studio di 10 anni una serie di monografie (i pugili di NY; I minatori di carbone; la Legione Straniera; i Toreros; i pompieri e, gli uomini del mare). Nell’immaginario collettivo occidentale tutte queste comunità maschili, incarnavano l’"ideale" o l’archétipo di un passato recente. Tuttavia negli anni 90 si trattava di universi ancora assolutamente inaccessibili all’esperienza femminile. Al principio dei dieci anni in cui compii il lavoro Uomini, l’attrazione verso il mistero che si celava dietro tanta inaccessibilità fu il movente che diede inizio alla mia ricerca; in realtà m’accorsi presto non fosse il solo e soprattutto non fosse il punto. Non si trattava infatti di uomini o di donne, ma piuttosto di esseri umani che - nel nostro tempo - avevano scelto di vivere in un quotidiano confronto fisico estremo con la morte e con se stessi. M’accorsi improvvisamente quanto fosse essenzialmente questo il legame sotteso che desideravo esplorare e comprendere più profondamente. La mostra Figura umana nacque da un desiderio del Professor Gabriel Bauret di confrontare in uno stesso contesto, due progetti distinti scardinandone i perimetri: il progetto Uomini (1990-2000) e il progetto Il Dono sulla Spiritualità nel mondo (2000-2008 ancora in corso). Quello che emerse da questo confronto é il medesimo sguardo su due lavori - uno di carattere sociale, l’altro umanistico - che seppure diversi nella loro forma di sviluppo, mantengono al fondo la stessa tensione radente intorno all’umano: l’individuo, figura di se stesso, in senso stretto e in senso retorico. Non sta tuttavia a me definire la coerenza della mia mostra, anche se anelerei a sperare ne avesse una. Le fotografie non "dicono" ma evocano; dunque in un certo senso non sono mai delle risposte, ma sempre delle domande alle quali ogni spettatore risponde con la sua propria percezione e sensibilità. La visione dell’umanità che esprime il mio lavoro è senz’altro molto arbitraria quanto personalissima. Costretta a dirne di più: forse uno sguardo sull’Essere contempla la propria tragicità.

Quale evoluzione rintracci, negli anni, del tuo stile fotografico? Quale definizione ne daresti? Nella composizione di un’inquadratura quali elementi privilegi?

La mia fotografia ha un carattere umanistico e nel contempo riflette l’indagine introspettiva di un percorso personale. Si tratta in qualche misura di un lavoro sulla memoria dell’immaginario nel confronto con la contingenza del reale. Di queste due dimensioni non prevale mai una soltanto e sempre risulta una terza. Come il "non detto" nella poesia, lo spazio bianco tra le parole. Nella composizione tendo a concentrarmi sempre sui valori tonali di luce e ombra e cercare di "controllarli" - sia in ripresa che in stampa - in modo da "condurre" lo sguardo sull’immagine finale. I primi dieci anni nel lavoro degli Uomini tendevo collocarmi in una sorta di contrappunto a confronto diretto con il mio soggetto: ovvero il mio soggetto mi stava innanzi - conscio d’essere guardato - ed io lo guardavo e lo fotografavo. Nel 2000 quando iniziai il Dono presentii un salto nel vuoto dove tutto sarebbe cambiato: oggi nel lavoro sulla Spiritualità, i singoli soggetti, coloro che di fatto fotografo, non sono più loro stessi il soggetto ma, una sorta di tramite che conduce ad esso mediante l’evocazione dell’evidenza visuale. In questo nuovo lavoro, di fatto il mio soggetto "non esiste" concretamente dinanzi al mio obiettivo. In termini fotografici questo è un paradosso e una grande sfida.

01.2001-339-1 Hath yogi Vijay Prakash Mishra, morning exercises, Sindhiya Gath Kashi, Varanasi (Benares), India, March 2001.

Maurizio Galimberti: Paesaggio Italia (da Sguardi 87)

L’esercizio compositivo, in musica così come nella fotografia di Galimberti, tende alla ricerca dell’armonico. Il risultato è il ritmo, la ricerca dell’armonia nel dialogo tra tempo e spazio, nella geometria dell’incanto che l’artista stesso definisce “liricità nello spazio”. Suonare la musica di un luogo, di un edificio, di una città, di una strada e saperne ritrasmettere la magia, vuol dire vedere lo spazio come una realtà da comporre che ha un inizio e una fine, che appare sotto forma di spartito musicale sul quale scrivere le note. (Benedetta Donato)

Mi piace definirmi un musicista e vedere la realtà come uno spartito da riempire. Con la fotografia suono lo spazio e il mosaico è il mio spartito. Un po’ come faceva Glenn Gould che suonava le variazioni Goldberg rimanendo avvinghiato al pianoforte, mettendoci tutto se stesso. Quando fotografo mi sento così, la polaroid che esce dal mio scatto è paragonabile alla nota che sentiamo quando si preme un tasto del pianoforte. Sono molto contento che anche il Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar e compositore che ammiro molto, si sia espresso positivamente su questa analogia. Lui dice che l’arte dell’assemblaggio delle immagini fotografiche percorre una strada per molti versi tecnicamente simile a quella che approda alla partitura. Porre-insieme, com-porre dei suoni o delle immagini come le fotografie, è un’operazione di strutturazione, cioè un processo linguistico che dal senso dei singoli elementi - suoni o immagini - ricava un nuovo senso espressivo, che non è la somma, ma la sintesi dialettica degli elementi singoli di partenza. Suono lo spazio cercando la perfezione e l’armonia dei singoli elementi, delle linee, dei pieni e dei vuoti, dall’inizio alla fine seguendo il mio ritmo attraverso scatti lirici e poetici... musicali.

L’artista Galimberti sperimenta con gioco, sintonizzando le proprie potenzialità espressive con quelle del medium, passando dalla spettacolarizzazione geometrica dei luoghi e dei volti, alla ricerca di frammenti d’intimità, di un’altra dimensione, del sogno. Si sofferma su una specifica realtà, colta in una miriade di dettagli apparentemente marginali, così come possono essere gli scorci o gli oggetti della consuetudine nella vita quotidiana. Scatti singoli, piccole serie di immagini manipolate, isolano il particolare e immediatamente assumono le sembianze di un’esistenza che acquista una propria identità, degna di essere raccontata. (Benedetta Donato)

Come il Cosimo del Barone Rampante di Calvino. Quando arrivi in una città vai sugli alberi e decidi di scendere quando vuoi te. Una volta scendi e scatti per fare un mosaico, una volta scendi per uno scatto singolo. È la situazione che ti fa scendere. La Polaroid è per me un mezzo straordinario, che mi fa stare bene, non ho bisogno d’altro per scattare. Il mio teleobiettivo è fare un passo avanti, il mio grandangolo è farne uno indietro. Se quello che vedo non mi piace, non mi emoziona allora non scatto per forza. Mi faccio sempre guidare dalle emozioni, dagli odori, dall’istinto.

Milano, “DitticoDuomoNegatoAccesso” © Maurizio Galimberti

Andrea Massari: Pubblicità, illustrazione e fotografia (da Sguardi 52)

Come è nato il tuo rapporto con la fotografia? So che la tua è una formazione da illustratore, che ti sei avvicinato alla fotografia in un secondo momento.

Ho iniziato a lavorare come illustratore all’età di 18 anni, nel 1992. La mattina andavo a scuola e il pomeriggio facevo da assistente ad un illustratore/pittore di manifesti di cinema. All’inizio ero molto affascinato dall’iperrealismo, dall’aspetto tecnico di quell’attività. Passavo molte ore a esercitarmi con l’aerografo ed i pennelli. Poi, col tempo, e grazie anche alla scoperta di illustratori e pittori moderni, ho sentito la necessità di passare a un altro livello, sicuramente più creativo.

Mi servivo della fotografia soprattutto nella prima fase, agli inizi degli anni ‘90 i computer non erano ancora così versatili, per cui usavo fotografare gli elementi (contributi) che dovevo poi riprodurre nelle illustrazioni. Ma il vero passaggio alla fotografia è avvenuto nel 2000, già in epoca di computer, ma non ancora di macchine digitali. In quel periodo lavoravo come art director per un’agenzia svedese, attività che ho lasciato un paio di anni dopo per dedicarmi completamente alla fotografia.

Ora stai unendo le due cose con la fotografia pubblicitaria. Puoi spiegare come nasce un’immagine per una campagna. Quali sono i vari passaggi dall’idea iniziale del creativo alla consegna finale?

È vero, quello di oggi è un modo di lavorare che mi permette di tornare un po’ alle mie origini. Un’immagine per una campagna nasce solitamente dall’idea di un direttore creativo e/o art director di un’agenzia pubblicitaria. Vengono realizzati dei bozzetti (layout) che vengono presentati al cliente. Nel caso di un’immagine fotografica, una volta che il cliente ha accettato l’idea si procede alla scelta del fotografo più adatto a realizzarla. Il fotografo può essere contattato direttamente o tramite un’agenzia di fotografi. Personalmente sono rappresentato da tre agenzie di fotografi (una in Italia, una in Inghilterra e una in Spagna). Una volta superata la fase di accettazione e scelta del fotografo, mi vengono inviati i layout. Intanto l’agenzia procede con l’organizzazione dello scatto (produzione, casting, costi, eccetera). Parallelamente c’è il Pre Production Meeting (PPM) dove il fotografo incontra l’art director e il cliente e insieme si discute dello scatto e di tutte le possibili problematiche e fattibilità. Nella foto pubblicitaria nulla dovrebbe essere lasciato al caso, il giorno dello shooting tutto è organizzato e ottimizzato. Successivamente si passa alla post produzione digitale e, essendo un’illustratore, me ne occupo personalmente cercando sempre di dare un valore aggiunto alle immagini, rendendole più personali e riconoscibili. Questo, nel mio genere di fotografia, è un aspetto molto creativo.

© Andrea Massari

A proposito delle sue opere si parla di «ricerca delle profondità inaccessibili del nero», del nero e della luce come «precategorie che formano il punto di vista», di «senso misterioso e imperituro di forme perdute»: qual è per lei il significato del nero e della luce nella composizione di una foto?

Il mio è un nero primigenio, un punto di partenza imprescindibile, l’inizio. La luce evidenzia le cose che mi interessano. Io sono bravo a saperla cercare. Il nero cancella quello che è superfluo, mi aiuta a rendere essenziali le immagini, ad aprirle affinché chiunque possa trovarci in esse una parte di sé e dare un senso a quello che sta vedendo; se questo non accade l’immagine non è buona, è esclusivamente autoreferenziale. […]