Due proposte di Contrasto

Un libro pervaso di classicità e profondità. Una collana di applicazioni, novità assoluta nel campo dell’editoria fotografica internazionale. Da una parte, Grandi fotografi, a cura di Roberto Koch, con testi di Laura Leonelli, Alessandra Mauro e Alessia Tagliaventi (448 pagine, 98 euro), presenta in grande formato (26,7 x 37,4 cm) 330 fotografie a colori e in b/n - accompagnate da riproduzioni esemplari, testi critici inediti, note biografiche accurate, citazioni - di venti autori che hanno segnato la storia della fotografia: da Henri Cartier-Bresson a Sebastião Salgado, da Gabriele Basilico a William Klein, da Man Ray a Walker Evans, da Robert Doisneau a Martin Parr, da August Sander a Peter Lindbergh, da Robert Mapplethorpe a Herb Ritts, da Margaret Bourke-White a Steve McCurry, da Robert Capa a James Nachtwey, da Elliott Erwitt a Helmut Newton, da Mario Giacomelli a Nobuyoshi Araki. Dall’altra, la collana Great Photographers (di cui sono usciti i primi due titoli, dedicati a Giacomelli e Klein, disponibili su iTunes per iPhone, iPad e iPod Toucha 9,99 euro) offre un’alternativa al cartaceo: editoria digitale che - per ricchezza di materiali presentati, interattività, percorsi, funzioni intertestuali e qualità della visualizzazione - consente un'esperienza senza precedenti nell'esplorazione dell'opera e della vita di alcuni grandi maestri.

Un libro pervaso di classicità e profondità. Una collana di applicazioni, novità assoluta nel campo dell’editoria fotografica internazionale. Da una parte, Grandi fotografi, a cura di Roberto Koch, con testi di Laura Leonelli, Alessandra Mauro e Alessia Tagliaventi (448 pagine, 98 euro), presenta in grande formato (26,7 x 37,4 cm) 330 fotografie a colori e in b/n - accompagnate da riproduzioni esemplari, testi critici inediti, note biografiche accurate, citazioni - di venti autori che hanno segnato la storia della fotografia: da Henri Cartier-Bresson a Sebastião Salgado, da Gabriele Basilico a William Klein, da Man Ray a Walker Evans, da Robert Doisneau a Martin Parr, da August Sander a Peter Lindbergh, da Robert Mapplethorpe a Herb Ritts, da Margaret Bourke-White a Steve McCurry, da Robert Capa a James Nachtwey, da Elliott Erwitt a Helmut Newton, da Mario Giacomelli a Nobuyoshi Araki. Dall’altra, la collana Great Photographers (di cui sono usciti i primi due titoli, dedicati a Giacomelli e Klein, disponibili su iTunes per iPhone, iPad e iPod Toucha 9,99 euro) offre un’alternativa al cartaceo: editoria digitale che - per ricchezza di materiali presentati, interattività, percorsi, funzioni intertestuali e qualità della visualizzazione - consente un'esperienza senza precedenti nell'esplorazione dell'opera e della vita di alcuni grandi maestri.

Del volume pubblichiamo di seguito l’introduzione a cura di Alessandra Mauro che precede le venti monografie-omaggio: «Enumerare, scegliere, elencare, classificare. Compilare una lista, dice Umberto Eco, che alla lista e alla sua vertigine cognitiva ha dedicato un libro, è un metodo usato per conoscere, per fare ordine, per dare una immagine, fornire un metodo di studio e di conoscenza. Questa lista di venti grandi fotografi non fa eccezione: sono altrettanti nomi uniti insieme per una necessità, forse caotica (direbbe ancora Eco), di fornire al lettore un panorama ampio di cosa è stata la fotografia dal ’900 in poi. Questi venti autori, con le loro storie e le diverse esperienze, hanno tutti segnato tappe fondamentali non solo nella storia della fotografia ma delle arti visive in genere e rappresentano altrettanti punti di passaggio, snodi da cui non è più possibile prescindere.

Un catalogo parziale? Forse. Ma quale artista potrebbe maneggiare una macchina fotografica, cercare di comprenderne il senso e l’intrinseca duttilità, il valore semantico e tecnico, senza prima studiare le folgoranti realizzazioni di Man Ray? E chi potrebbe avvicinarsi a un reportage sociale senza conoscere le immagini di Walker Evans e di Margaret Bourke-White? Quale ritrattista potrebbe ignorare il lavoro compiuto da August Sander? Chi potrebbe sondare la misura del corpo e dell’eros senza pensare all’esperienza di Robert Mapplethorpe? Quale fotoreporter potrebbe affrontare un teatro di guerra, avvicinarsi all’azione e cercare di renderla una narrazione comprensibile ed efficace, senza misurarsi con le immagini di Robert Capa o, più recentemente, con i reportage di James Nachtwey? L’esperienza visiva di ognuno di loro fa ormai parte del nostro modo di vedere. Con lo sguardo di Henri Cartier-Bresson abbiamo imparato a guardare il mondo e soprattutto a rappresentarcelo in fulminanti immagini dense di significato, premonitrici del futuro. Abbiamo seguito sul filo dell’ironia, a volte lieve, a volte grave, Robert Doisneau ed Elliott Erwitt sperando che la realtà potesse somigliare alle loro foto. Ci siamo persi nelle strade delle grandi città con le fotografie di William Klein, ritrovando poi l’orientamento di una visione chiara nelle immagini di Gabriele Basilico. Ed è anche grazie ai grandi, epici racconti di Sebastião Salgado se ancora comprendiamo quale sia il senso della collettività.

MAN RAY. Nero e bianco, 1926. © Man Ray Trust, by SIAE 2012

Ogni autore di questa lista, con il suo personale contributo, rappresenta un momento pionieristico, un nuovo modo di vedere. Di concepire, ad esempio, la foto di moda (Peter Lindbergh e Herb Ritts), di dare forma a perversioni e sogni (Helmut Newton, Nobuyoshi Araki), o ricordi e poesie ancestrali (Mario Giacomelli). E se non si potrà più pensare alla fotografia di viaggio senza prendere in considerazione lo straordinario taccuino visivo dell’Asia realizzato da Steve McCurry, chi potrà ancora partecipare ai riti collettivi della nostra società occidentale senza ritrovarsi in un affresco contemporaneo “alla” Martin Parr? La lista dei venti autori di questo libro vuole quindi fornire uno strumento, una possibilità di raccogliere sotto un unico titolo e in un unico libro il valore di un’esperienza, come quella fotografica, che è diventata linguaggio comune, a volte alto e lirico a volte profondo, della vita contemporanea. Ma la lista ha anche un altro significato: quello di suggerire altre possibili liste, altri autori da conoscere, da studiare, da considerare. Ricorda Umberto Eco che nell’Iliade il poeta non riesce a dire quanti e chi fossero tutti i guerrieri greci e si limita al cosiddetto catalogo delle navi, una lista lunghissima e particolareggiata, ma che non esaurisce il numero effettivo delle imbarcazioni, né definisce in modo esaustivo la potenza dei greci.

STEVE MCCURRY. Mumbai, India 1996. © Steve McCurry/Magnum Photos

“Dapprima egli [Omero] tenta un paragone: quella massa d’uomini, le cui armi riflettono la luce del sole, è come un fuoco che dilaga per una foresta, è come uno sciame d’oche o di gru che pare attraversare con un rombo il cielo - ma nessuna metafora lo soccorre, e chiama a soccorso le Muse: ‘Ditemi, o Muse che abitate l’Olimpo, voi che tutto sapete... quali erano i capi e i guidatori dei Danai; la folla non chiamerò per nome, nemmeno se avessi dieci lingue e dieci bocche’, e pertanto si dispone a nominare solo i capitani e le navi. Sembra una scorciatoia ma questa scorciatoia gli prende trecentocinquanta versi del poema. Apparentemente l’elenco è finito (non dovrebbero esserci altri capitani e altre navi) ma siccome non si può dire quanti uomini ci siano per ogni duce, il numero cui si allude è comunque indefinito” (da Umberto Eco, La vertigine della lista, Bompiani). La lista può quindi essere una descrizione aperta ai cambiamenti, come quando gli elenchi si concludono con un semplice ma indicativo “eccetera” che fa prefigurare infinite possibilità e varianti. E allora, anche noi vogliamo concludere questa lista con un possibile, ideale eccetera che possa aprire ad altri nomi da raccogliere, altre esperienze fotografiche da studiare. Altre liste da compilare».

ROBERT CAPA. La liberazione della Francia, Parigi 26 agosto 1944. © International Center of Photography/Magnum Photos

Di seguito, ecco l’introduzione alla sezione dedicata a James Nachtwey: «Scrivendo si vorrebbe trovare il suo stesso tono di voce, caldo, pacato. Una voce che accompagna le immagini di estrema sofferenza con estrema sobrietà. Ci sono tanti silenzi e momenti di raccoglimento nei discorsi di James Nachtwey. Pause tra un’immagine e l’altra perché a parlare sia l’umanità ferita dalla guerra, devastata dalla malattia, dalla fame, dalla natura che insorge contro ogni nostra pretesa di controllo. Da trent’anni Nachtwey fotografa il dolore, l’ingiustizia, la violenza, la morte; quella morte che non conosce la pienezza della vecchiaia e il calore degli affetti, ma ha occhi di bambino, mani scheletriche di donna, volto di uomo piagato dalla povertà. A sostenere Nachtwey in questa discesa nella “città dolente” della condizione umana e nel gorgo del suo “eterno dolore” è la certezza che il fotogiornalismo, nella sua espressione più alta, possa ancora incidere sull’opinione pubblica. Documentare e cambiare la storia. Era questa la realtà degli anni ’60, nella quale Nachtwey si è formato. Erano le immagini della guerra del Vietnam e delle marce per i diritti civili, l’impegno a lottare contro l’ipocrisia, perché il nostro sguardo non volgesse altrove e così la nostra coscienza. E perché rimanessimo a contatto con la parte più sofferente e più sola del mondo, Nachtwey ha scelto di percorrere la via, estrema anche questa, della bellezza. Ecco, la straordinaria bellezza delle immagini di Nachtwey è una bellezza politica, morale. È uno strumento di lotta. È un gesto di compassione. Il fotografo si offre al dolore, lo accoglie, lo trasforma con forza e con grazia, e noi rimaniamo senza parole, sconvolti ma fermi davanti a quelle atrocità e a quel miracolo di luci, a quella perfezione compositiva che sutura le ferite, accarezza, consola e irrimediabilmente ci porta dentro, anche noi, insieme a Dante e a Nachtwey, tra la “perduta gente”.

JAMES NACHTWEY. Inizio della Seconda Intifada. Cisgiordania 2000. © James Nachtwey

Guardiamo e adesso sappiamo. In Zimbabwe un uomo malato di Aids e tubercolosi, appoggiato alle pareti di un corridoio, parla di un mondo senza equilibrio, terminale nella sua indifferenza. In Bosnia, a Mostar, in una camera da letto un tempo luogo degli affetti, un cecchino croato spara ai vicini musulmani e l’oscenità dell’odio etnico, la sua negazione di ogni civile convivenza, è in quel lenzuolo sporco e arruffato. In Iraq, il corpo agonizzante di un marine, protetto da una body bag come fosse una coperta, come se la vita sfidasse la morte, racconta di un paese che manda a morire i suoi uomini lontano da casa. Un paese bugiardo, di nuovo, dopo l’orrore del Vietnam. Nachtwey ha conosciuto l’arroganza del potere e la brutalità dei conflitti. Nel 1981 è a Belfast, durante lo sciopero della fame di Bobby Sands. L’attivista dell’IRA rinuncerà al cibo per protesta, fino a spegnersi. Nachtwey rinuncerà presto agli “estremi” della guerra e ai momenti di sintesi drammatica, per dilatare il racconto e trasformarlo in un flusso d’immagini, una corrente che segue i passi del fotografo, il suo sguardo, i suoi smarrimenti, la sua pietà. Punto di non ritorno, il reportage in Romania nel 1990, all’indomani della caduta dell’Urss. Le porte si aprono. Anche quelle di un piccolo inferno. “Razionalmente stavo ancora cercando le foto migliori. Ma quando sono entrato negli orfanotrofi mi è successo qualcosa dentro. Non conoscevo i dettagli circa gli esperimenti di Ceausescu sulla popolazione, ma era chiaro che era stato commesso un crimine contro l’umanità. Le condizioni in cui erano tenuti i bambini e i vecchi erano spaventose, e le vittime mi fissavano negli occhi. La realtà era insostenibile e mi ha scosso nel profondo. Volevo fuggire. Non volevo vedere oltre. Ma è diventato un test. Dovevo scappare o affrontare la responsabilità di essere lì con una macchina fotografica?”.

HENRI CARTIER-BRESSON. Santa Clara, Messico 1934. © Fondation Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos

A quegli sguardi allucinati, in un primo piano ravvicinato, ineludibile, ne seguono altri. Altri gironi. È la fame in Somalia, “dove la mancanza di cibo è stata utilizzata come arma di distruzione di massa, e dalla metà del 1992 epidemie e carestia hanno stroncato più di 200.000 vite umane”. È il Sudan, devastato dalla guerra e dalla carestia. È la Bosnia nel 1993, il Ruanda nel 1994, lo Zaire, la Cecenia, il Kosovo. E con la naturalezza devastante del contagio, l’orizzonte del dolore si fa più grande e nell’obiettivo di Nachtwey entrano la povertà in India, in Indonesia, l’emergenza tubercolosi e quei gesti d’amore di chi resta vicino ai malati. Poi arriva l’11 settembre 2001. La guerra, che da sessanta anni non aveva sfiorato la parte ricca del mondo, torna in Occidente. Per Nachtwey e milioni di americani è una guerra in casa. La prima. Ma è a casa, del resto, che questo fotografo, non più di guerra ma “contro la guerra”, ha scoperto la voragine aperta nella coscienza di chiunque attraversi un campo di battaglia. Nella Seconda guerra mondiale suo padre aveva combattuto come soldato semplice in Europa. Gli anfibi e la mimetica erano rimasti in garage. L’orrore era rimasto dentro, nell’anima. Alle domande del figlio il padre aveva preferito tacere. Il silenzio, la compostezza, la responsabilità del proprio destino, la forza di ricominciare erano le risposte migliori».

AUGUST SANDER. Giovani contadini, 1914.

© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur - August Sander Archiv, Colonia, by SIAE 2012

Di seguito, l’introduzione alla sezione su Herb Ritts: «Usa, 1978. Un gruppo di ragazzi parte in automobile per il deserto della California. Uno di loro è un aspirante attore, bello e sfrontato, il corpo scolpito dai muscoli. Un altro è un giovane aspirante fotografo, ancora incerto in verità su quale possa essere il suo futuro. Il gruppo si ferma in una stazione di servizio a San Bernardino, per una gomma a terra. E lì, il fotografo comincia a scattare una serie di foto all’attore. Lo mette in posa, “quasi come un eroe di Paul Strand”, studia atteggiamenti sensuali, jeans e canottiera, con lo sfondo di automobili, pompe di benzina, deserto. L’attore è Richard Gere, il fotografo Herb Ritts e dopo pochi mesi, quelle foto consacreranno il mito di Gere giovane, sexy, “arrabbiato” e quello di Herb Ritts, astro nascente della fotografia. Figlio di agiati produttori di mobili, la sua infanzia scorre serena, assolata e tranquilla, nel quartiere alto borghese di Brentwood, Los Angeles. Studia Economia al college ma segue anche i corsi di Storia dell’Arte, spinto - affamato quasi - dalla voglia di conoscere e sapere, di studiare e colmare le lacune di una California bella di natura ma povera di tradizione artistica. Finisce gli studi, lavora nell’industria di famiglia, scatta quasi a tempo perso. Attraverso un’amica comune conosce Gere e casualmente nascono quelle fotografie, che in breve appariranno sulle copertine di Vogue America, Esquire, Mademoiselle. Herb Ritts diventa il fotografo di Versace e Ferré, dei ritratti da prima pagina per le principali riviste femminili, dei corpi scultorei, degli abiti impalpabili che si muovono nel vento del deserto.

HERB RITTS. Vestito Versace visto da dietro, El Mirage, California 1990.

© Herb Ritts Foundation, Los Angeles

Diventerà il fotografo delle modelle bellissime (come forse nessuno ha mai saputo fotografarle), dee di un pantheon dove la perfezione fisica diventa nuova, algida distanza per la vertiginosa altezza dei tacchi, la lunghezza delle gambe, la perfezione del corpo, lo sguardo lontano. Chi però dovesse pensare a Ritts come a un fotografo tutto istinto e sorrisi, spiagge e sole della California, onda lunga di un glamour patinato da tabloid, sbaglierebbe di grosso. Pochi autori sono stati raffinati cesellatori di immagini, costruttori fini, a loro modo tormentati, di nuove icone classiche. Sceglie la fotografia per vocazione e curiosità, come uno strumento per meditare le creazioni del passato, le grandi visioni che gli artisti vicini alla sua sensibilità (da Man Ray a List, al grande Horst) hanno saputo realizzare. Non segue scuole di fotografia e il suo vero apprendistato è un esercizio continuo di osservazione ed elaborazione. Cresce e s’impone rapida, la fama di Ritts. Inventa soluzioni formali sempre diverse, comprende la bellezza, ammira il genio, osserva il lavoro dei suoi colleghi che stima e apprezza come Bruce Weber, Peter Lindbergh, Steven Meisel. Tra gli importanti lavori su commissione, che piovono da ogni parte del mondo, le pubblicità e i video musicali che realizza come regista, cerca sempre di portare avanti una ricerca personale, conscio che è la creazione di un proprio linguaggio l’unica possibilità per un autore di non bruciarsi e venire dimenticato dopo una stagione.

PETER LINDBERGH. Lynne Koesters. Comme des Garçons, Parigi 1984. © Peter Lindbergh

E se Ritts ammetterà sempre di conoscere poco la tecnica, rivendicherà per sé uno stile cercato e coltivato con efficace costanza, con studio. “A due ore da casa mia, ho la montagna e il deserto per gli esterni. Quando tutto dipende dal soggetto che hai davanti, è essenziale avere luce, materia, forme e ombre per poter creare l’immagine e l’istante. Ed è quello che sento quando mi trovo in questo genere di ambiente. Mi sento confinato nello studio quando piove e fa freddo. Non è fatto per me. Posso ugualmente fare le foto ma so cosa mi riesce meglio. Una volta che si è trovato il proprio stile, si sa quando si può dare il meglio di sé. Bisogna innanzitutto sentirsi bene, a Los Angeles o altrove. È una questione di ambiente e di sensibilità personale”. La sua costruzione resta aperta alla magia dell’istante, alla possibilità di un imprevisto, di uno sguardo, di un gioco che possa mutare le condizioni di ripresa. I ritratti di Herb Ritts sono esemplari in questo senso. “Un ritratto permette di capire una persona, la sua natura intima, ciò che fa di lei quello che è”. Sotto il suo obiettivo, i grandi nomi dello spettacolo e della cultura diventano eroi senza tempo, divinità dolenti, come nei ritratti di Elizabeth Taylor operata al cervello o Christopher Reeve immobilizzato su una carrozzina, oppure stilizzazione scultorea di quello che il loro personaggio è e la propria natura rivela. Herb Ritts amava il bello, in ogni sua forma e questo suo amore traspare in tutte le immagini che ci ha lasciato. Amava il sole e il cielo, l’armonia dei corpi e delle forme. Amava costruire composizioni equilibrate di forze e di volumi, stagliate contro cieli spesso glabri e territori che si perdono all’orizzonte, come se la natura, per un breve momento, avesse deciso di ritrarsi e concedere una tregua, un ampio respiro per inneggiare alla bellezza di un gioco di corpi o per ammirare la fantastica sinuosa felicità di una seta frusciante che si muove nel vento».

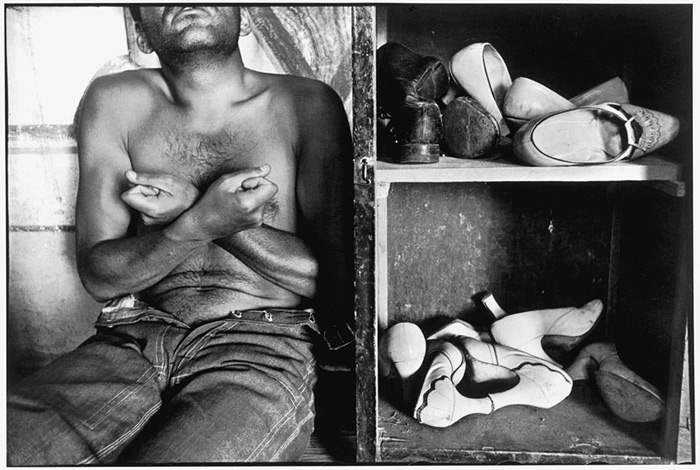

ROBERT MAPPLETHORPE. Thomas, 1987. © The Robert Mapplethorpe Foundation, New York

Di seguito, l’introduzione alla sezione dedicata a Sebastião Salgado: «Spesso mi chiedono se la mia formazione di economista mi abbia influenzato nel lavoro di fotografo. Credo di sì, ma non è solo questo. In realtà, ancora oggi fotografo portando dietro tutto il bagaglio di ciò che ho vissuto. Il mio periodo di formazione universitaria, la mia esperienza lavorativa, tutto è stato importante. Ma non è solo una questione di studi. Alla base dei miei desideri e della mia capacità di lavorare esiste una grande motivazione sociale. Io vengo dal Brasile. Un paese di forti contrasti e di grandi lotte anche sociali. Ho militato in molte organizzazioni, ho fatto attività politica nel mio paese: tutto ciò mi ha portato, allora, ad aiutare a trasformare un poco la realtà in cui vivevo. Sono entrato all’università e una volta terminati gli studi ho cominciato a lavorare come economista. A un certo punto del mio cammino ho scoperto la fotografia e da quel momento in poi ho capito che si poteva comunicare in un altro modo, più facilmente. Tutto ciò da cui venivo - la mia formazione sociale, gli studi fatti, gli approfondimenti di sociologia, antropologia, geopolitica - è stato come travasato, con i rispettivi strumenti, nella fotografia. Dall’inizio fino a oggi faccio versioni differenti della stessa storia. Una storia che, in fondo, è la storia dell’evoluzione dell’umanità vista nel momento storico che stiamo vivendo. Ecco cosa mi interessa: vivere il momento storico e testimoniarlo. Io fotografo come il mio paese mi ha insegnato a guardare. Ad esempio, fotografo moltissimo in controluce. In qualsiasi situazione mi trovi, se capisco che in controluce potrei ottenere un effetto maggiore, non esito un istante. E questa è veramente un’eredità brasiliana. A casa mia, quando ero piccolo, per otto mesi l’anno vivevamo la terribile siccità, con un sole abbagliante da spaccare le pietre: questa luce ha profondamente condizionato il mio modo di vedere.

SEBASTIÃO SALGADO. Paraná, Brasile 1996.

© Sebastião Salgado/Amazonas Images, Parigi

Quando nella mia infanzia osservavo mio padre tornare a casa, la sua immagine mi appariva in controluce: procedeva nell’ombra per ripararsi dal bagliore accecante, con il suo cappello. In quella che forse potremmo chiamare “la mia estetica” - che è poi il mio modo di vedere - c’è ancora molto il riflesso della mia esperienza da piccolo. Ma anche la pioggia mi ha influenzato. Nel mio paese, ogni anno, dopo la siccità e il caldo, arrivava la stagione delle piogge e per tre o quattro mesi vivevamo sotto una pioggia incessante, torrenziale. In quei mesi tutto appariva bianco o nero. Ricordo certi cieli con nuvole che da bianche aumentavano gradualmente di densità, passando dal grigio acceso al nero più profondo. Ricordo i temporali, quando pieno di paura mi stringevo a mia madre. Quelle stesse nuvole pesanti si ritrovano spesso nelle mie immagini e il cielo delle mie foto è ancora il cielo della mia infanzia. Se un giovane fotografo, oggi, mi domandasse cosa si deve fare per diventare fotogiornalista, io risponderei - come di fatto rispondo - di fermarsi, di non fotografare per un po’ e invece studiare sociologia, antropologia, economia. Quando si riesce a comprendere il momento storico in cui viviamo, si riesce a saldare le proprie fotografie alla realtà, alla storia. Solo a questo punto le foto non hanno limite. Ogni lavoro fotografico deve poter essere visto all’interno di un processo.

WILLIAM KLEIN. Parigi, 11 novembre 1968. © William Klein

Se si riesce a comprendere tutto ciò, allora si può viaggiare dentro questo sistema. Il legame tra le persone ritratte e l’ambiente è sempre molto forte nelle mie immagini. L’uomo è parte dell’ambiente in cui vive, parte della comunità. A volte la gente mi chiede come mai io fotografi sempre i miserabili... Ma i soggetti delle mie immagini sono semplicemente persone che hanno meno mezzi materiali a disposizione. Non si tratta di “poveri”, ma di gente con una dignità, una profonda nobiltà. Persone che fanno parte di un gruppo e magari sperano, intensamente e con determinazione, di poter costruire qualcosa nella loro vita: un ambiente migliore, una vita diversa per il gruppo sociale di cui fanno parte. Io cerco l’uomo, nelle mie foto. Al fondo di tutto, bisogna capire che la realtà è fatta dall’uomo e che l’uomo è sempre lo stesso identico essere, al di là del colore di pelle. Lo stesso animale, che si organizza in comunità simili in tutte le parti del mondo. I conflitti, le lotte, le rivoluzioni, sono legate l’uno all’altra. Per poter fare una buona fotografia di documentazione deve esserci una rappresentatività, e per esserci rappresentatività bisogna avere un approccio globale. Quando fotografo compio un’azione di comunicazione, ma anche politica e sociale, economica. Questo è il mio discorso, il mio viaggio continuo».

ROBERT DOISNEAU. Le Petit Balcon, nella Rue de Lappe, Parigi 1953. © Atelier Doisneau, Parigi

Tornando alle app della collana Great Photographers, l’app su Mario Giacomelli in italiano e in inglese contiene trecento fotografie in alta definizione tutte ingrandibili con semplici modalità touch; "le serie" attraverso le quali Mario Giacomelli ha espresso la sua cifra stilistica, i testi e le poesie a cui il fotografo si è ispirato, inedite "lezioni di fotografia" a cura di Alessia Tagliaventi, per entrare nel suo modo di comporre, nella sua poetica. Le fotografie sono collegate in modo dinamico con gli interventi critici di Goffredo Fofi, Roberta Valtorta, Alessandra Mauro, Ferdinando Scianna, Christian Caujoulle, Paolo Morello, Alistair Crawford, un’intervista all’autore realizzata dal grande fotografo Frank Horvat e i contributi video di Enzo Carli, Gianni Berengo Gardin, Tullio Pericoli, Alessandra Mauro, Achille Bonito Oliva. Vi è anche la possibilità di ripercorrere la vita di Giacomelli attraverso il suo l'album di famiglia e la voce del figlio Simone, e ogni lettore potrà costruire un album personale con le fotografie che più lo hanno colpito.

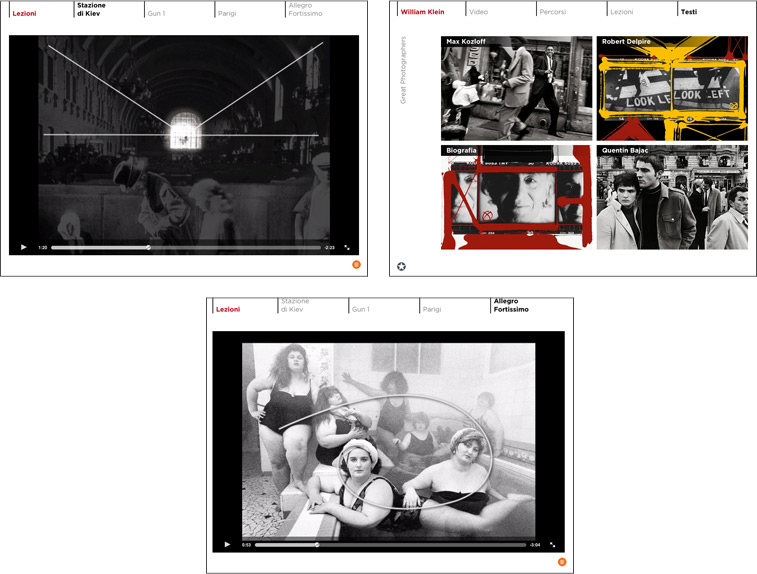

Il secondo capitolo della collana è l’app su William Klein in italiano, inglese e francese. Un approfondimento critico e interattivo della complessa opera di Klein che, per la prima volta, è raccontato non solo attraverso le sue immagini, ma anche grazie ai suoi film, i suoi dipinti, le sue parole e le testimonianze dirette di coloro che hanno voluto ricordare per questa occasione il fotografo, l’uomo, l’artista, l’amico. La app prevede diversi percorsi, tra cui l’interattivo Mio Klein, che dà la possibilità all’utente di selezionare le foto preferite per costruire un’ipotetica mostra da poter poi condividere sui propri social network. Una selezione di 393 immagini, navigabili singolarmente o attraverso slideshow, ingrandibili con semplici modalità touch e corredate dai testi e dalle didascalie scritte dallo stesso Klein. Le immagini sono inoltre collegate in maniera semplice e dinamica ai vari contenuti critici presenti nelle diverse sezioni della app formando così un ipertesto nel quale il lettore può costruire il proprio percorso di lettura. Anche qui, inedite "lezioni di fotografia" a cura di Alessia Tagliaventi, e interventi critici di personalità come Robert Delpire, Max Kozloff, Quentin Bajac e David Campany, oltre che commenti dello stesso autore, contributi video e interviste esclusive a Jean-Paul Goude e allo stesso Klein.

Per saperne di più