Via Livorno.

Per raccontare di quel chilometro scarso di strada occorre partire da lontano, dagli ultimi anni del XIX secolo.

Difficile, per noi oggi, immaginare l'Italia di fine ‘800.

Mentre le grandi nazioni europee già camminavano a passi veloci verso la modernità industriale, noi stavamo ancora ricomponendo beghe di campanile che affondavano le proprie radici nel rinascimento, cercando di mettere insieme (a suon di schioppettate di eserciti e briganti) i frammenti di un paese che, dai tempi degli antichi romani, non era più stato capace di essere una nazione tutta intera.

Come sempre, a pagare il prezzo della Storia furono i meno abbienti, un nugolo di genti diverse, con tradizioni diverse, abitudini diverse, lingue diverse, ma con un unico problema in comune: sbarcare il lunario.

I meno poveri fra i poveri, provenienti per la maggior parte dal meridione, riuscirono ad acquistare il biglietto di un piroscafo che li portasse “in ‘merica”, terra di libertà, sogni e speranze sovente disilluse.

I meno deboli fra i deboli, provenienti per la maggior parte dalle zone di montagna, scambiarono tutto ciò che possedevano, la propria vita, con un posto da clandestino su di una imbarcazione di fortuna.

Scafisti senza scrupoli sbarcavano nottetempo orde di “macaronì” sulle spiagge della Camargue, per consegnarli, privati dei documenti, a caporali malavitosi che li collocavano a lavorare, in semischiavitù, nelle fabbriche di vetro o nelle saline.

Chi sopravviveva al mare e alle assurde condizioni di lavoro rischiava quotidianamente di venir linciato dalle ronde dei francesi, che li accusavano di portare loro via il lavoro e minacciare le proprie donne.

Dove ho già visto questo film?

In Italia restavano i più poveri e deboli fra i poveri e i deboli, per lo più ammassati in baraccopoli nel nord-est della pianura padana; un esercito di nullatenenti che affidavano la propria sopravvivenza a qualche giornata di lavoro da bracciante nei fertili terreni dei grandi latifondisti.

Nella terza baracca a sinistra di una fradicia e improduttiva terra di nessuno, pizzicata fra il primo e il secondo argine del Po, vivevano i miei antenati.

In un simile contesto l'Italia, un po' come accade oggi per alcuni paesi del terzo mondo, è allettante terra di conquista per gli investitori stranieri. Un far west adatto per venire a far soldi e per scaricare il proprio pattume, magari esportando le lavorazioni più sporche, come quella del neonato caucciù.

Nel 1906, a Torino, il rampollo di buona famiglia Auguste Daubrée, posa la prima pietra dello stabilimento Michelin di via Livorno. Soltanto un anno dopo, il 13 luglio del 1907, dai forni di via Livorno uscirà il primo pneumatico.

Qualche anno dopo, a poche centinaia di metri di distanza, sorgerà la Martiny, destinata a diventare “La Superga”. Ancora gomma, ancora Francia; questa volta scarpe e stivali da lavoro.

Per Michelin Torino è la città adatta; è vicina al confine ed è sede di ben trenta aziende artigiane produttrici d'automobili; i costruttori di carrozze per i nobili della corte Savoia hanno appena imparato a sostituire i cavalli con i motori.

Torino ha un solo difetto: non dispone della necessaria manodopera perché la crisi economica, conseguente alla perdita del rango di capitale e al trasferimento a Roma della corte, produce un calo demografico.

Daubrée non si scoraggia: fonda l'unione industriale, si accorda con i colleghi e, con una serie di tradotte speciali, fa trasferire a Torino i baraccati del nord-est.

I miei antenati padani diventano così i protagonisti del primo flusso migratorio interno dell'Italia moderna.

Le fabbriche di via Livorno sono addossate al centro di una città in cui non c'è spazio per i nuovi arrivati. I veneti si insediano allora all'esterno della zona industriale, popolando e urbanizzando le borgate contadine di Borgo Vittoria, Lucento e Madonna di Campagna, nonché la cittadina di Venaria, che viene soprannominata “la città veneta”. Ancora oggi la metà dei cognomi dell'elenco telefonico di Venaria terminano con la enne, denunciando la loro inconfondibile origine.

Per la gente di Torino i veneti sono tutti uguali e cosi iniziano a chiamarli tutti con lo stesso nome: “Toni”, Antonio.

Toni, Terun, Vucumprà; generalizzare, evidentemente, aiuta a vivere felice.

In effetti i Toni un po' fra loro si somigliano: hanno tutti facce e mani indelebilmente sporche di nerofumo, inforcano tutti vecchie biciclette, calzano tutti scarpe di gomma Martiny e indossano tutti lo stesso vestito, l'unico che possiedono: la tuta blu da lavoro fornitagli dalla Michelin. La tuta, in dialetto piemontese, prende il nome di chi la porta: “il Toni”, appunto.

I Toni sono belli, forti, mori.

Fanno i turni in fabbrica, si trovano un secondo lavoro e, per risparmiare sul vitto, coltivano l'orto lungo la ferrovia.

Al sabato, sicura, prendono la paga. Qualcuno di loro, un mio prozio fra questi, ogni settimana inforca la vecchia bicicletta, pedala sino in Veneto per portare i soldi ai genitori, e ritorna a Torino in tempo per timbrare il cartellino al lunedì.

Ma se una tota (ragazza in età da marito) di buona famiglia torinese si innamora di un ragazzo veneto, la cosa è vissuta come una tragedia familiare.

I sessant'anni successivi della storia di Torino sono più noti.

I Toni imparano il piemontese, le trenta bottegucce artigiane partoriscono la FIAT, Torino diventa la città dell'automobile, dopo i veneti, negli anni sessanta, arrivano i meridionali e, infine, gli stranieri.

L'autobus della linea 60 che, da Madonna di Campagna, mi portava in centro percorreva via Livorno.

Era brutta e sporca ma, per me, odorava di granaio.

Passare di lì ogni mattina serviva a ricordarmi da dove proveniva l'elevazione sociale della mia famiglia: dal lavoro.

L'odore rugginoso di quel fumo misto a nebbia respirato andando a scuola serviva a ricordarmi che senza quelle fabbriche per me non ci sarebbe stata una scuola in cui andare.

Passano veloci altri trent'anni e siamo ai giorni nostri.

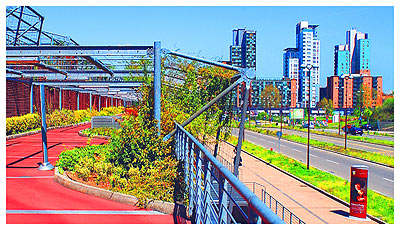

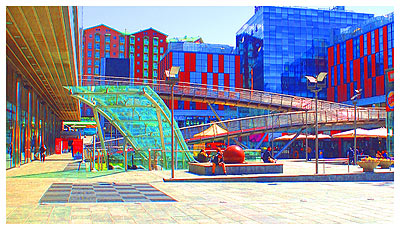

L'industria dell'automobile ha, in gran parte, traslocato altrove e io ho recentemente assistito all'ennesima trasformazione della mia città: la costruzione della Torino olimpica.

Le vecchie e ormai deserte fabbriche in mattoni rossi, in cui i miei familiari hanno trascorso la vita mettendo insieme i pezzi, sono state demolite e hanno lasciato il posto a un quartiere modernissimo di vetro e cemento, composto da palazzi che sfidano il cielo, da centri commerciali multipiano e dagli uffici dell'Environment Park, tempio di quel terziario avanzato in cui tutti progettano, gestiscono, programmano, trasportano, quotano, finanziano, acquistano, promuovono, vendono, ma in cui nessuno produce un accidente.

Passo per via Livorno e mi manca qualcosa.

Mi manca la mia famiglia.

Mi mancano i Toni e l'odore di ruggine e nerofumo.

Mi manca quella gente dalle mani annerite che sapeva sognare un futuro migliore e lavorare sodo per costruirlo.

Mi manca qualcuno capace di mettere insieme i pezzi; i miei e quelli del mio Paese.