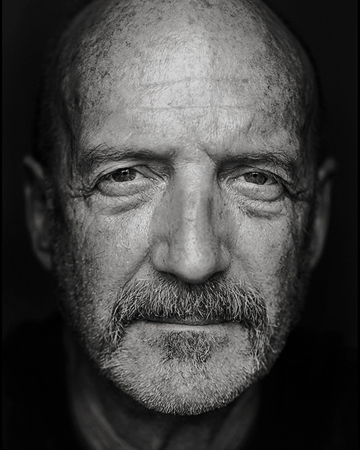

David Alan Harvey

In occasione della dodicesima edizione di FotoLeggendo, ideato e prodotto con grande merito da Officine Fotografiche a Roma, abbiamo incontrato David Alan Harvey, in mostra nella rassegna con il suo Tell It Like It Is (a cura di Diego Orlando), la storia di una black family americana di metà anni Sessanta, raccontata dall'allora sconosciuto e poco più che ventenne Harvey che diventerà poi una superstar della fotografia, membro dell'Agenzia Magnum e fotografo del National Geographic.

Tell It Like It Is fu realizzato nel 1967, quando avevi 23 anni ed eri ancora uno studente in giornalismo, e pubblicato l'anno dopo.

Cosa ti spinse a farlo?

Il lavoro che ho fatto per Tell It Like It Is mi sentivo come in qualche modo obbligato a farlo, di doverlo fare. Dai miei genitori ho ereditato un senso di giustizia sociale, quindi la cosa più ovvia che potessi fare nella mia cultura era quel tipo di lavoro. Ed era una cosa alquanto insolita perché la maggior parte dei bianchi aveva paura di andare nel quartiere nero. La gente ha ancora paura, la gente ha sempre paura delle altre culture. Qui avete gli immigrati che vengono in Italia, ma è diverso. Negli Stati Uniti era una situazione sociale totalmente diversa. Ho sentito che volevo fare qualcosa, ma ero molto ingenuo perché pensavo che, semplicemente fotografando la gente, potevo mostrare qualcosa che chiunque potesse capire. Era un'idea molto ingenua, io ero molto ingenuo, ma avevo solo 23 anni. In realtà, in qualche modo sono ingenuo anche ora. Sono naïf per come credo che possano andare le cose. Ma essere un sognatore, essere naïf, è uno stato mentale piacevole. Meglio che essere arrabbiati, amareggiati o cinici.

In che modo si è evoluta o è cambiata la tua fotografia da allora?

Probabilmente si è evoluta soltanto un po'. Non credo di essere cambiato. Credo di essermi evoluto, ma sono lo stesso tipo di persona che ero prima, non faccio qualcosa di radicalmente diverso. Mi interessano sia i fatti sia la fiction, quindi faccio un po' l'uno un po' l'altra. Ma lo stile vero e proprio è cambiato di poco. Forse ho aggiunto un po' di sofisticatezza, ma se riguardo indietro ai primi progetti, se torno a quel progetto, Tell It Like It Is, che era fotografia molto semplice, forse l'assenza di sofisticatezza è meglio in qualche modo. Voglio dire che, forse, qualcuno dei lavori che ho fatto all'inizio era migliore di qualunque altra cosa abbia fatto. Perché la sofisticatezza forse è sofisticazione, forse sei semplicemente influenzato da troppe persone. Quindi, in realtà, quando guardo a tutto il lavoro di una vita, di sicuro guardo indietro alle prime cose che ho fatto. Ero ingenuo quando ero molto giovane e lo sono ora che sono più vecchio, che è una cosa positiva perché si è liberi quando si è molto giovani e si è liberi anche quando si è più vecchi. L'unica età in cui non si è liberi è quella di mezzo, lì non sei veramente libero. In confronto ad altre persone io sono stato più libero di altri, dei miei amici. Ma, comunque, ero influenzato da National Geographic, da altri fotografi. Perciò sono sicuro che, se gli storici analizzeranno il mio lavoro un giorno apprezzeranno i miei primi progetti come Tell It Like It Is, e credo che apprezzerebbero anche quello su cui sto lavorando ora. Il periodo intermedio è buono per altri versi. Quindi, chissà, non posso giudicare me stesso, ma so che ora mi sento libero come ero agli inizi. Credo che ci sia una continuità. Ho aggiunto colore, certo. Ho sempre studiato fotografia classica, ma ho imparato la fotografia da un punto di vista tecnico. Ho imparato l'uso della luce e il colore in studio. Ma studiavo i pittori classici, quindi ho una formazione classica a cui ho aggiunto qualcosa.

Tu organizzi molti workshop: qual è il tuo metodo di insegnamento e quali sono gli insegnamenti più importanti che cerchi di trasmettere ai tuoi studenti?

Io credo che se devi fare qualunque cosa nella vita, sicuramente nel campo artistico, la prima cosa che devi avere è la tua voce. Se sei un musicista, un pittore, un artista di qualunque tipo, devi avere uno stile, una voce. Tra i milioni di persone che ci sono su questo pianeta, alcune hanno una voce, alcuni artisti hanno questa voce. Quindi io cerco di portare le persone ad avere la loro particolare voce, non la voce di qualcun altro. Che è poi quello che direi a chiunque, comunque. Lo dico alla mia nipotina, niente a che fare con la fotografia, le dico di avere la sua personalità. E mantenerla, mantenerla. Si sa, quando si è adolescenti soprattutto, si cerca di cambiare, di diventare qualcun altro, di piacere, è normale. Ma ci si deve liberare di questo, fa parte del trovare la propria voce. Devi essere te stesso, guardarti nello specchio e dietro vedere la tua autorialità.

Sei il co-fondatore di Burn magazine che, come tu stesso hai detto, fornisce una piattaforma per giovani fotografi emergenti.

Cosa rappresenta per te Burn?

Quando ho iniziato Burn, la carta stampata cominciava a scomparire, il National Geographic cominciava a perdere soldi, tutte le riviste perdevano soldi. Ho capito che qualcosa stava finendo, ma non avevo intenzione di sedermi a piangerci su. Non sono mai stato il tipo di persona che dice era tutto meglio prima. Sai, o ci piangi su o puoi fare qualcosa, e io volevo essere il tipo di persona che agisce, piuttosto che lamentarsi. Una cosa finisce e un'altra ha inizio, è come la vedo io. Nel frattempo avevo un discreto pubblico sui social media e avevo un blog. Ero sorpreso di avere un pubblico così vasto sui social, probabilmente all'inizio soprattutto grazie a National Geographic, perché loro hanno un grande pubblico, quindi la gente mi conosceva per quello. Mentre ora, è buffo, nessuno più mi conosce per quello. Beh, qualcuno sì, ma la maggior parte mi conosce per Burn, per i miei nuovi libri o su Instagram. Un sacco di gente mi conosce solo per Instagram: se vado in un altro paese ora le persone mi conoscono per il mio account Instagram, non hanno idea che lavoro per National Geographic. Comunque, Burn è capitato proprio in quel periodo, ho cercato di raccogliere fondi per le borse di studio, perché non pubblico soltanto i lavori. Alcuni di questi fotografi ricevono dei soldi per poter continuare il loro progetto. Nelle mie classi sono sempre le giovani donne che fanno le cose migliori. Ci sono meno donne fotografe a livello professionale, ma qualunque insegnante te lo dirà: sono le giovani donne che fanno i lavori più creativi. I ragazzi, diciamo, arrancano un po'. Non sono io che giudico nei concorsi, abbiamo delle giurie esterne, ultimamente abbiamo avuto tre uomini e tre donne da paesi diversi, quindi abbiamo dei giudizi puliti e neutrali al massimo, non ci mettiamo mano.

Quando capisci che una foto è buona?

Non ci sono norme da seguire, è una di quelle cose che sai quando la vedi, è come per la musica o la scrittura. Leggi un autore brillante e realizzi che quella persona ha talento. Vai a vedere un grande film e più o meno tutti si rendono conto che è un grande film. La popolarità è qualcosa di positivo perché alla gran parte della gente piacerà una cosa che è davvero buona. Non ci sono regole da seguire, perché può darsi che quella persona stia infrangendo tutte le regole e il suo sia un buon lavoro. Così come puoi capire quando qualcuno non ha assolutamente alcuna visione, perché non tutti riescono a vedere, non tutti sentono una relazione speciale. Ci sono persone più creative, quelle che usano di più il lato destro del cervello. Molte persone usano tutti e due i lati, ma molte sono più forti in uno dei due. Quindi sì, lo capisci quando lo vedi, non ci sono regole.

Sei molto attivo sui social media. Cosa pensi delle foto fatte con il cellulare?

Questa è una macchina fotografica (mostra la fotocamera che ha al collo, ndr), il mio iPhone è una macchina fotografica. Non mi faccio coinvolgere in questo genere di dibattiti. Vedo un sacco di discussioni su pellicola versus digitale. Mi piace la pellicola, faccio stampe nella mia camera oscura, ma uso anche il mio iPhone. Queste discussioni prendono un sacco di energie. Vai e fai foto, ok? Sono vecchio abbastanza da ricordare l'altra rivoluzione che ha avuto luogo, il passaggio dalle grandi macchine al 35 mm. La gente aveva lo stesso tipo di esitazioni: dicevano ma un negativo 35 mm sarà buono quanto un negativo grande? Di nuovo, ci sono altre cose da considerare. Sei un fotografo per il modo in cui vedi le cose. Ci sono tanti esempi di ottimi lavori con ogni tipo di macchina, sono tutti ugualmente buoni per me.

Qual è la tua opinione riguardo ai diritti sulle foto pubblicate sul web? È un pericolo reale per un autore?

Ho il copyright su tutte le foto che vengono pubblicate nei libri o esposte in mostre o cose simili. So che quando metti foto sul web possono essere rubate. Ma la cosa non mi preoccupa, possono davvero farci quello che vogliono, io sono contento che la gente veda le mie foto. I miei libri, le mie foto hanno vero valore solo quando sono delle buone stampe firmate da me, ma se qualcuno ne vuole una copia per sé, non mi importa. Se invece è una grande società che le vuole usare, beh loro sanno chi le ha fatte e sanno che se hanno intenzione di usarle incorrono in problemi legali. Ma se qualcun altro le vuole utilizzare, va bene. In realtà io faccio molte cose per la gente, comunque. A proposito di Tell It Like It Is, i guadagni del libro vanno a quella famiglia che mi ha aperto le porte allora. Ho venduto a prezzi alti ai collezionisti, e poi ho regalato le foto nelle favelas brasiliane. Quindi io sono il tipo "da gente", ma mi piacciono anche i collezionisti. Io sono un collezionista, mi piacciono le cose di valore. Tutti possono comprare certi prodotti di marca, ma l’arte mi piace perché è unica. Quindi mi piace il mercato dei collezionisti che ovviamente è fatto di persone con molto denaro, ma che sono comunque in gamba. Si, mi piacciono tutti e due gli aspetti.

Quali progetti, sia personali sia su commissione, stai portando avanti?

Per lo più mi piace lavorare su progetti personali, ma accetto anche dei buoni lavori su assignment. Per esempio il libro sulla Corea, mi era stato commissionato e quello era un buon incarico. Ma nella maggior parte dei casi lavoro su progetti miei e poi faccio mostre o libri da questi. Ora, per esempio, mi è stato commissionato un progetto in Italia dal New York Times Magazine, che ho accettato soltanto perché è una rivista prestigiosa, il direttore è una persona che mi piace, il progetto mi interessa, quindi lo faccio. Ho cominciato a fare progetti che mi interessavano quando ero giovane, e ancora lo faccio, l'ho sempre fatto. C'è una sola cosa che raccomando di fare personalmente: bisogna fare dei compromessi nella vita, tutti li facciamo, ma bisogna ridurre al minimo i compromessi. Ovviamente se davvero ti piace la fotografia e se senti di avere il talento sufficiente per andare avanti. Certo, talento e duro lavoro, il talento da solo non basta. Il lavorare sodo potrebbe aiutare più del talento, ma è bene avere anche del talento. C'è qualcosa che sapevo da giovane, sapevo che per me non era come arrampicarmi su una scala. Non l'ho mai vista così, che io ero quaggiù e dovevo arrampicarmi fin lassù. Sapevo che c'era una serie di punti su una linea. O in un cerchio, più tardi ho capito che era un cerchio. Ma all'inizio la vedevo come se fosse una linea, di certo mai come una scala da salire. Quando studiavo ero qui (mimando un punto su un piano, ndr). Poi sono entrato nel giornale ed ero qui. E andavano bene entrambi. E quando sono andato al National Geographic andava bene. Ma mi sono goduto tutti i momenti. Quando ho fatto Tell It Like It Is ero qui, e quando sono andato in Vietnam per National Geographic ero qui. Ma non ho mai messo questo al di sopra di quello, ho sempre considerato le cose in piano. Non del tipo: "oh, ora sono in basso ma un giorno spero di arrivare in alto". Ho considerato ogni punto come alto, si dovrebbe guardare ad ogni punto come al punto. Prima di tutto non sappiamo neanche quanto staremo su questa Terra, potremo vivere a lungo o invece no, sì bisogna anche essere un po’ pratici, quindi perché non valorizzare al massimo il momento? Se ottimizzi il momento e lavori duro, è fatta. E poi divertiti, vai alle feste, fai il pazzo! Io lo faccio. Sono uno serio, ma vado a un sacco di feste. Ma di solito faccio foto alle feste, riprendo sempre tutto. La vita così è un po' più intensa. Nel mio caso, il guardare attraverso una macchina fotografica mi fa guardare con più attenzione, mi fa guardare di più gli individui, i luoghi, è come una tela.

Maestro del reportage moderno, David Alan Harvey è nato a San Francisco nel 1944 e vive attualmente a New York. Autore di oltre quaranta servizi per National Geographic, ha incarnato per anni lo spirito del magazine, proponendo uno stile innovativo e personale (mix di fotogiornalismo, fotografia antropologica e fotografia di viaggio), centrato sulle persone e sulla cultura dei popoli, da una parte, e su un utilizzo magistrale della composizione e del colore, dall’altra. Dal 1997 è diventato membro permanente dell’agenzia Magnum. Tra i suoi libri, “Cuba” e “Divided Soul”. Insegna fotografia e tiene conferenze e workshop in tutto il mondo. Ha fondato Burn magazine, per promuovere l’attività di fotografi emergenti.

Per saperne di più:

davidalanharvey.com

instagram.com/davidalanharvey

twitter.com/davidalanharvey

burnmagazine.org

magnumphotos.com